A mí me ponen muy nervioso.

No es que sean mala gente, no. Al contrario, suelen ser bondadosos, amigables, felices y encantados de haberse conocido, y de haberte conocido. Por supuesto son tenaces y perseverantes, inmunes a las indirectas, y a las directas… directamente ajenos. Son un grupo de humanos que intento evitar en el mismo grado que a los psicópatas asesinos, los fanáticos religiosos y los cazadores de tendencias o «coolhunters». Es que todos me ponen muy nervioso.

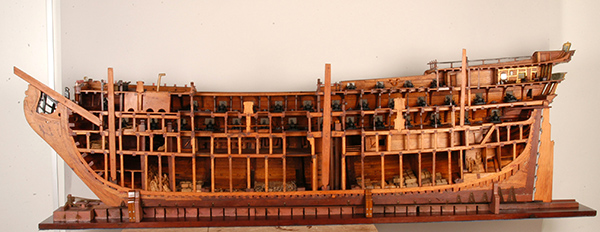

Debido a mi cortedad económica y a mi interés por las maquetas, he tenido que convivir con uno de estos tipos desmesurados durante un cierto tiempo, que me pareció interminable. De muy pequeño ya despuntaba haciendo casitas en el barro, con cuatro ramas y unas cuantas piedras; más tarde no se me dieron mal los trenes, ni los aviones, o los tanques del tercer Reich. Luego vinieron los barcos, primero los de casco macizo y después los de tablón a tablón y cuaderna a cuaderna. Mi familia, viendo mi destreza, intentó encarrilarme hacia metas brillantes: arquitecturas, ingenierías… pero a mí me limitaba el tamaño: Amaba lo pequeño, así que, tras muchos gritos y muchas lágrimas de mis padres, conseguí que me enviaran a la capital para estudiar una especialidad en restauración museística naval. Yo veía mi futuro feliz, encerrado en el museo Naval haciendo reproducciones de fragatas, corbetas, galeones, carracas y cuanto artilugio pudiera surcar los mares. La estancia en la capital fue el principal problema debido a que la economía familiar disfrutaba de una gran economía de medios, lo que me obligó a dar muchas vueltas por la ciudad buscando un lecho asequible donde reposar mis huesos tras las duras jornadas formativas. Cuando, enganchado a una farola, encontré el folio ajado por el tiempo que anunciaba el alquiler de una habitación barata, y al que no se le había arrancado ni uno solo de los papelillos que daban cuenta del teléfono móvil del ofertante, tendría que haber sospechado. Ahora lo sé, más entonces, un pánfilo chaval de provincias, no caí en el detalle; al contrario, vi la luz y corrí hacia ella poseído.

Respondía por Raúl, y por casi cualquier cosa que le dijeras, era estudiante de «Microcasuística Financiera y Tesorería Creativa», un crack, y de familia con posibles. Me recibió con un ostentoso «BIenvEnidO» y unos aspavientos alocados, me pasó la mano por el hombro y me invitó a entrar en el piso. Caí en la trampa como un pringao. Una habitación en un piso céntrico de la capital; un piso de cuatro habitaciones, dos lavabos, cocina, recibidor, salón y gran terraza, doscientos metros cuadrados en total; ¿por ciento cincuenta euros al mes? Me lo tenía que haber olido…y las otras dos habitaciones… vacías. La primera semana transcurrió con regular normalidad. Raúl puso sobre la mesa la lista de normas y costumbres que yo, como realquilado, debería cumplir. Nada extraño, distribución de la nevera con los productos de cada uno, dos paneles de corcho en la cocina donde colgar las existencias de cada uno, puntilloso él, desde chicles y gominólas, pasando por arroz, leche, cervezas y refrescos, hasta el número exacto de hojas de lechuga que le quedaban a cada uno. Lista que debía actualizarse día a día. En cuanto a horarios no puso problemas, salvo que la cocina se la reservaba de seis a seis y media de la mañana, de dos y media a tres y media de la tarde y de diez a diez y cuarto de la noche. ¡Ah! y el mando de la tele le pertenecía en exclusiva. Es más, hizo una abierta invitación a que trajera a casa amigos y, en especial, amigas cuando quisiera, salvo vísperas de exámenes. Esta primera puesta a punto me dejó exhausto debido al trajín que llevaba el cuerpo de Raúl en cada explicación, pero me dejó claro que, si el invierno se presentaba duro, el aliento de Raúl al hablarme a esa desagradable distancia me mantendría caliente, y el alocado movimiento de sus brazos me iba a deparar una primavera fresca.

Al mes y medio el contacto directo con Raúl para cualquier negocio me sacaba de mis casillas, pero tenía que contenerme: él era el titular del contrato de alquiler, la casa estaba más que bien, incluso Raúl había aceptado que yo usara una de las habitaciones vacías para trabajar con mis maquetas. Al principio me la quiso cobrar, pero se lo pensó mejor y me la ofreció gratis a cambio de que, sin más tardar, llevara unas amigas o amigos para una fiesta. Yo, con el curso recién comenzado y mis magros recursos, aún no conocía a mucha gente, pero incapaz de quedar como un memo pueblerino, me armé de valor y me acerqué a un grupo de compañeros que se estaban fumando un relajante intelectual, entre los cuales estaba una chica que había sido muy amable conmigo al inicio del curso, cuando me dio la dirección de la tienda donde debía de comprar los utensilios de modelismo. Y ¡Qué coño! Estaba muy buena. Y sí, cinco de ellos accedieron, tres chicos y las dos chicas. El viernes habría fiesta en casa de Raúl; dejó claro, eso sí, que, o yo pagaba todo, o lo prorrateaba con los invitados, que él con poner la casa ya cumplía. No me pareció ni normal ni justo, pero me atrapó contra la pared y, parpadeando a cien por hora y haciendo unos extraños giros de muñecas, me dijo: «PeerOOoo Es QUE TieeeneeSss que pEEnsaAAar EEn LA pOsiBIlidAAd dE…» Y…por no escucharlo más y por poder escurrirme de allí le dije que sí.

La fiesta fue…una fiesta, y un desastre. A medida que iban llegando mis compañeros Raúl se abalanzaba sobre ellos para presentarse, incomodándolos ya de principio; luego quiso hacerse el alma de la fiesta, y todos, hasta ella, empezaron a mirarme a mí como si fuera culpable de algo. No había pasado hora y media cuando se escuchó la última escusa y ella salió del piso, y de mi vida, para siempre. Estaba meridianamente claro que Raúl no tenía amigos y no conocía a nadie, o si conocía a alguien este se cuidaba mucho de acercarse. A partir de ese momento intenté tener la mínima relación con él; incluso en la escuela dejé correr el rumor de que me había mudado. A los tres meses había conocido a otros estudiantes, a los que nunca di mi dirección y con los que salía los fines de semana, siempre a botellones y a casa de otros. En la escuela había mucho trabajo, yo había superado el primer trimestre con la media más alta y eso me permitió tener la confianza de los maestros, y acceder a los talleres del Museo Marítimo. En casa me encerraba en las habitaciones a trabajar, a escuchar música, o la radio o, simplemente, a dormir. Al regresar en enero, tras pasar la Navidad en casa, encontré que la habitación que Raúl me había cedido para trabajar estaba cerrada con llave, y todas mis herramientas dentro. Me encaré con él y me echó en cara que no llevaba amigos ni amigas a casa; y solo abriría la habitación si me comprometía a montar una fiesta antes de un mes. Por supuesto accedí, necesitaba mis herramientas, pero lo de aquel tipo me empezó a resultar patológico. No tenía amigos, solo salía para hacer la compra y para ir a la universidad, era un enfermo del orden…y me pedía que montara fiestas en su casa. Ya había espantado a los compañeros de aquella fiesta de principios de noviembre. Yo no tenía ninguna intención de repetir. Ya vería yo como lo solucionaba cuando llegara el momento. Y ahí me quedé, devanándome los sesos, como un maldito idiota.

(Continuará)